というタイトルのアニメが、2024年秋アニメとしてNHKで放映されました。

内容は中世ヨーロッパに似た架空世界を舞台に、地動説を探求する人たちとこれを弾圧する異端審問官の攻防を描く、一種の架空歴史物です。異世界転生物のようなファンタジーではありません。

NHKだというのに拷問の場面がなかなか強烈だったりしますが、登場人物たちは主に外惑星の運動を問題にしています。

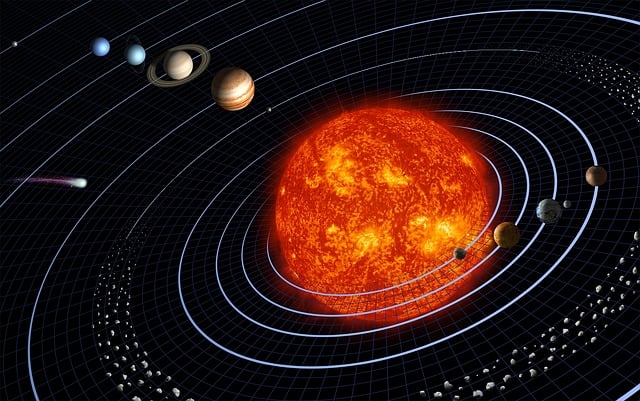

まあ、外惑星の逆行などは天動説で説明しきれないため、地動説という発想が出てくるのですが、実は太陽を宇宙の中心に据えただけでは、外惑星の動きを完全には説明できません。離心率のでかい火星が常に立ちはだかって、抜本的な解決はケプラーを待つ必要があります。(実はその後に今度は水星の運動が計算に合わなくて、こちらはアインシュタインと一般相対性理論の登場が必要です)

このように外惑星の運動はロマンを掻き立てられますが、中学校の履修範囲では内惑星の動きが中心です。その金星は朝見えるのか、それとも夕方なのか。結構迷います。

内惑星の運動を解き明かすコツ

そこでこの手の問題を解くためのコツです。

前提として、視点は北極方向からの俯瞰で固定します。南半球側から見るなどということを考えると頭がパンクするのでやりません。

その上で

- 太陽に近い惑星ほど速く動く

- 自転も公転も左巻き

- 右側にあるものほど先に見える

という点に着目しましょう。

項番①は基本のキです。地球より金星のほうが動きが速いので、金星と地球が太陽から見て同じ向きにあるとき、金星が地球を追い抜いていく形になります。

項番②が最も重要です。厳密には逆向きに自転する惑星もあるのですが、自転が問題になるのは地球だけなので大丈夫です。

項番③は地球の自転の向きから明らかですが、家で実験して体感しましょう。

テーブルの上に太陽や惑星に見立てたやかんや湯呑みをおいて、自身はテーブルに背を向けて立ち、その場を動かずに左向きに回って何が最初に見えてくるかを確認しましょう。

するとテーブル上の右側のものほど早く視界に入ってきます。湯呑みがやかんの右側にあると湯呑みのほうが先に見えてきますので、これが明けの明星です。

逆に湯呑みがやかんの左側にあるとき、左向きに回っているとやかんが見えなくなっても湯呑みは視界にとどまるので、これが宵の明星です。

以上が頭に入っていると、「金星が宵の明星→明けの明星の順で観測されたとき、金星は太陽から見て地球と同じ側にある(内合)か、それとも太陽の向こう側にある(外合)か」という問いにも答えることができます。

地球(とその他の惑星)の運動は左巻きが基本なので、覚えておきましょう。

成績UPを目指すなら峰企画の数学家庭教師

「成績が伸び悩んている」「授業についていけない」といった場合は、当社家庭教師にお気軽にご相談ください。無料の体験授業実施中です。中学生なら理科の授業も受け付けています。